正名——北洋海军甲午烈士的祭祀与纪念

- 大数据

- 2025-03-31 11:38:04

- 52

被遗忘的烈士

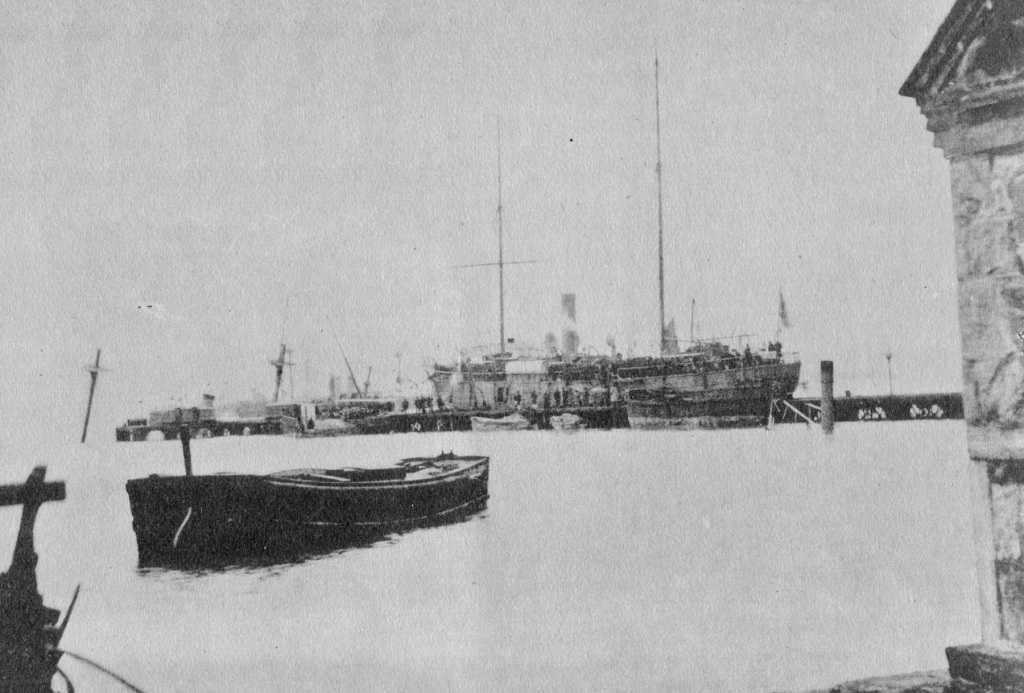

1895年2月17日,按照威海水陆营务处道员牛昶昞和日本联合舰队司令长官伊东祐亨在2月14日签订的《威海降约》,日本海军联合舰队军舰在当天驶入威海湾,北洋海军的基地刘公岛以及港湾中残余的舰艇都被日军接管,意味着北洋海军威海保卫战彻底失败,全军覆没。当天下午,凄风冷雨中,龙旗半悬的北洋海军训练舰“康济”载着提督丁汝昌、总兵刘步蟾等的灵柩,以及部分海军军官,汽笛哀鸣,从威海湾踯躅离去。此前中日双方交涉时,日本联合舰队司令长官伊东祐亨表示不忍心见到丁提督的灵柩由一叶小小扁舟运离,于是将“康济”舰留给北洋海军当作灵船,以示敬重。

1895年2月17日,停泊在刘公岛铁码头旁即将启航的“康济”舰。

北洋海军覆灭后,残存的官兵汇集至山东烟台待命,士兵很快就发饷遣散,军官则进行问讯调查。经山东巡抚李秉衡彻查刘公岛失守情况,清政府做出了对已故革职留任提督丁汝昌不予追究责任,同时也不恢复其提督名分的决定,在威海保卫战中殉国的刘步蟾、杨用霖等将领则从优议恤。1895年开春后,北洋海军战败幸存的军官奉命从烟台集中到天津,北洋大臣、直隶总督王文韶派天津道李兴锐、候补道刘启彤等官员组织审查,“其失守船舰陆续来归及在逃未获者,亦应分别职任之大小、事理之轻重,一体查参”,1895年4月25日,王文韶根据审查结果上奏纠参,林国祥、叶祖珪、邱宝仁、李和、蓝建枢等管带和李鼎新等海军高级军官,以及威海基地的高级军官牛昶昞、马复恒、严道洪等,全部暂行革职。随后7月间,因北洋海军仅剩“康济”一艘军舰,不堪成军,清廷下旨裁撤编制,缴销印鉴,北洋海军从国家编制层面上也被全军歼灭。

1895年的夏天,成为过去故事的北洋海军,如同一册被重重合上的档案,收束高阁,曾经的努力和荣光,似乎都被最终的失败涂抹,这支败军某种程度上甚至被当作了甲午战败的罪魁。北洋海军的幸存者小心翼翼地存活,为国战死的烈士则渐渐被人忘却。

甲午战争中,总兵力约3000余人的北洋海军历经丰岛、黄海、威海三次战役,与强敌鏖战,近千名官兵为国捐躯。战后,虽然清政府按例给予牺牲者抚恤,但在国家纪念层面,只有死事最壮烈的“致远”舰舰长邓世昌、“经远”舰舰长林永升得到入祀京师昭忠祠的褒扬,其他战死的将领、官兵则未能获得官方祭祀的荣誉,随着这支军队战败,更无人愿意提及,处在无名无分的遗忘之境。

1895年末,三国干涉还辽,清政府得以赎回被日本侵占的辽东地区,北洋沿海重要的军港旅顺口重回祖国,重新构建北洋海防的需求开始变得迫切。同时,北洋大臣李鸿章在甲午战争期间应急向英国、德国购买的“飞霆”“飞鹰”二艘军舰在战后交付。为接收这些军舰,事实上已经有部分北洋海军官兵以革职待罪、被遣散人员的不名誉身份效力其中,如何妥善转换这些人员的身份,解决海防急需用人的压力,都成了需要尽快解决的问题。

为此,北洋大臣王文韶在1896年5月10日上奏,申请起用原北洋海军人员。王文韶的奏折首先引用水师营务处道员潘志俊调查报告中的内容,就如何评价北洋海军在甲午战争中的表现,以及如何看待战败幸存人员等问题,作了一番陈述:

北洋水师各船于大东沟之役,将士颇能用命,洎防守威海,非不人怀斗志,奈因陆兵太单,敌从后路抄入,尽失险要,更以我之炮台攻我之军舰,敌船又以全队密布口门,扼不得出,我军喋血苦战,伤亡枕藉,器械无存,煤水皆竭,后路援绝,进退均难,以致军心涣散,将领自裁,计迫势穷,遂至覆败,在事各员弁,其从容就义者,因见精忠报国之忱,其尚得生还者,亦有尝胆卧薪之志,兹当重整海军之际,若一概绳以法律,不但没将士力图自赎之心,且海军人才将绝,后起尚遥,尤足启外人之轻视。

按照这一逻辑,王文韶申请启用北洋海军战败幸存人员,“可否仰祈天恩稍从宽宥,如蒙鸿慈逾格,许其自新,仍由臣随时严加考核,果能奋勉图功,著有成效,再当奏恳恩施,量加录用,倘仍不知愧悔,亦必立予严参,断不敢稍存回护”。王文韶以军舰的存亡作为标准,对甲午战争中所在军舰被日军俘虏的“济远”管带林国祥、“平远”管带李和、“镇南”管带蓝建枢等军官,申请将原本的革职待罪处分改为革职留营效力;对甲午战争中所在军舰战沉的“靖远”管带叶祖珪、“来远”管带邱宝仁、“定远”帮带李鼎新等军官,因其军舰属于战沉,“与船为敌获者情形迥异”,申请直接销去革职处分。奏上后,光绪帝于1896年5月13日硃批允准。北洋海军战败幸存的官员得以正式重回海军,连带而及,这些官员的旧部官兵,也陆陆续续被招募回军。

叶祖珪吁请建祠

今天的福州市延安中学的国光校区校园旁,有一座不起眼的古老墓地,中国近代著名海军将领叶祖珪即长眠在此。

清末新建北洋海军统领的叶祖珪,照片摄于1904年前后,恰是叶祖珪吁请修建北洋海军昭忠祠的时期。

叶祖珪,字桐侯,福州府侯官县人(今属福州市),1852年出生,15岁入读船政后学堂驾驶班第一期,毕业之后在船政历任“琛航”舰二副、大副,1877年获派参加船政首届留欧计划,留学英国,归国后于1881年被李鸿章调入北洋海防,历任“镇边”“超勇”“靖远”舰管带,1888年北洋海军正式成军后,被授中军右营副将。叶祖珪性格温和,在北洋海军中以治军严格,且又不失儒将本色著称,“巡防之暇或讲圣谕,或引克忠烈各传以相劝勉,所部环坐以听,循循然若父师之教子弟”。甲午战争中,叶祖珪指挥“靖远”舰参加了黄海海战和威海保卫战。1895年2月9日,北洋海军提督丁汝昌以“靖远”为旗舰,驶至威海湾东口日岛附近,指挥舰队拼死抵御日本海军的进攻,鏖战中“靖远”不幸中弹沉没,叶祖珪和丁汝昌落水后被救生还。

甲午战争结束后,作为原北洋海军副将,叶祖珪是幸存的最高级别海军军官之一,1896年王文韶奏请起用,叶祖珪本人却怀着对甲午战败的悲痛,“以不死敌为憾”。当时恰值其父亲去世,叶祖珪申请回福州原籍丁忧,直到守制三年期满,1899年经时任北洋大臣、直隶总督荣禄专折密奏保荐,开复副将原官,加提督衔,被任命为北洋海军统领,成为甲午后重建海军的领袖,旋又兼北洋水陆军务参谋。重新起用任职时,慈禧太后曾专门召见了叶祖珪,谈话中,慈禧太后有“他们皆说汝好处,西人亦说汝好处,汝当整作精神,为国家争气”之语。

据家人回忆,甲午战争后叶祖珪一直保持着一个很特殊的生活习惯,他随身总是带着一把曾经在北洋海军“靖远”舰上用过的银勺,多次对家人和自己的部下说,“看到这茶匙,就好像‘靖远’还在我身边”。这把錾有“靖远”舰徽的银勺后来被叶祖珪的后人捐赠给中国人民革命军事博物馆,成了那一代海军军人甲午情结的证物。

中国人民革命军事博物馆收藏的叶祖珪所用“靖远”舰餐盘、餐叉、银勺。

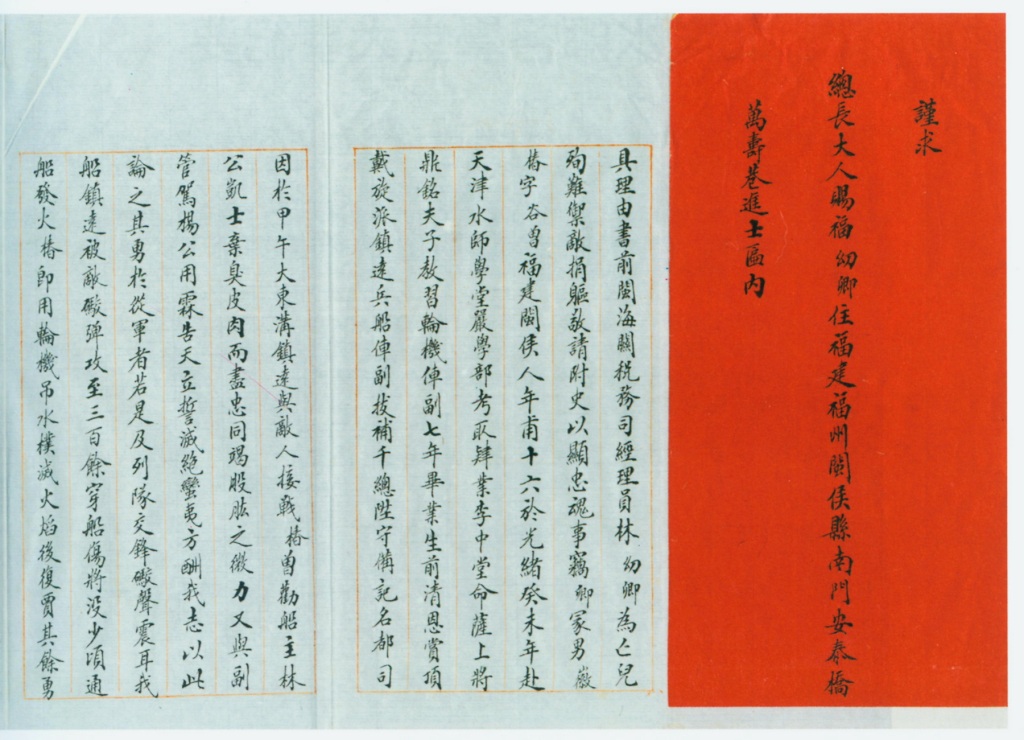

1903年的6月,叶祖珪向时任北洋大臣、直隶总督袁世凯呈文,提起尘封已久的往事——甲午战争中牺牲的北洋海军烈士。

呈文中,叶祖珪饱含感情地回忆自己那些在甲午战争中牺牲的同袍、战友,“海军将士弁勇遇有临敌,同心效命,苦战冲锋于惊涛骇浪之中,冒炮火枪林之险,或一身中弹血肉纷飞,或全船被焚,官兵沉陷,死事之烈,实堪悯恻”。他报告称经过翻检档案文卷,发现了甲午黄海海战后清政府在优恤英勇牺牲的“致远”舰管带邓世昌时,曾批准可以在本籍以及建功、殉难省份祭祀,但是此后随着海军战败,国步维艰,此事未被议及。叶祖珪申请旧事重提,希望能够尽快落实,在北洋海军的根本重地天津为邓世昌建立祠堂,同时借这机会,将甲午战争中为国牺牲的舰长、官兵们作为附祀,一并在邓世昌祠堂内供奉祭祀,提议将整座祠堂定名“北洋海军昭忠祠”,“列入祀典,由地方官春秋致祭”。

对北洋海军烈士设祠祭祀,列入祀典,显然就是对北洋海军在甲午战争中所做出的牺牲奋斗加以肯定。此事本质上是要重提那支败军的历史,难度显而易见,叶祖珪巧妙地以纪念世所公认的甲午英雄邓世昌为名,顺便纪念其他甲午烈士,规避了为甲午烈士集体正名所可能遇到的种种非议。似乎是担心这样的设计仍会遇到不理解,叶祖珪同时申请在祠堂隔壁建设海军的集中办公场所——海军公所,如此北洋海军烈士祠可以算作是建设海军公所时顺带搭盖的附属建筑,减少遭人议论的风险。

叶祖珪的呈文提交后,同为甲午战争亲历者、与北洋海军多有交集的北洋大臣袁世凯似乎感同身受,命令北洋海防支应局负责选址等一应事项,袁世凯本人还曾亲自到实地踏勘选址,叶祖珪呈文申请后的第二年,终于选定了一块面积21亩多的土地,由海防支应局派候补知县陈葆泰,代理天津县知县孙鸿烈具体经办购地,之后因建设资金不足等问题,直到1908年才将一应的购地、征迁等工作全部完成。遗憾的是,破题为北洋海军烈士建祠的海军统领叶祖珪此时已作古,1905年的盛夏,叶祖珪在江阴检查水雷营工作时“感触暑症”,仍然“力疾从公”,而后一病不起,不幸身故,未能见到他的战友们获得国家正式祭祀的一幕。

昙花一现的北洋海军昭忠祠

2019年,笔者在和中国台湾地区海军史学者交流时,获知了有关天津北洋海军公所以及北洋海军昭忠祠的历史情况,依据史料和档案中所出现的“银元局后面”“公园迤北”“公园北界第九十九段地”等大致的地点信息,前往天津进行实地调查。经原“靖远”舰帮带、民国海军总长刘冠雄的第四代孙女刘景端女士帮助,并得到天津电视台和天津文史爱好者的协力,对照清末出版的天津地图所示,终于在天津中山公园附近找到了北洋海军昭忠祠的旧址所在,今天为天津市河北区少年宫及周边一带,经历岁月变迁,昭忠祠的遗迹只有一块不起眼的碑座而已。

天津市河北区少年宫院内。

天津市河北区少年宫院中仅有的一处历史遗迹,推测是北洋海军昭忠祠建筑的碑座。

比起清末在天津建立的淮军昭忠祠,天津曾有一座北洋海军昭忠祠的往事在当代鲜有人知,偶有听闻者,也多把北洋海军昭忠祠和淮军昭忠祠混为一谈,这种落寞的景象,像极了当年北洋海军甲午烈士的境遇。

经叶祖珪破题申请设立北洋海军昭忠祠后,北洋大臣袁世凯下令择地,而后遇到缺乏建祠经费的难题。原先叶祖珪计划使用一宗非常特殊的经费来为北洋海军烈士建祠,即原北洋海军提督丁汝昌上缴积存的海军截旷银。截旷银是清代军队的特殊资金,大致是军队中因为出现临时缺额,导致原额下发的薪饷有富余,富余出的部分就是截旷银,多为军官所存营留用,作为“小金库”。而丁汝昌管理北洋海军时创立制度,不私留全军产生的截旷银,而是按年如数报缴海防支应处,积存作为海防经费,北洋海军提督丁汝昌生前积攒上缴的经费,未料竟成了为北洋海军甲午烈士修建祠堂的资金来源。

原本叶祖珪申请时,海军截旷银还有7万两左右,而后因被挪借他用,仅剩3万两左右,以此经费很难同时修建海军公所和昭忠祠,1910年5月6日由时任北洋大臣、直隶总督陈夔龙上奏,就有限经费先行修建昭忠祠。仿佛冥冥的注定,就在北洋海军昭忠祠开工之前,原北洋海军提督丁汝昌终于被恢复名誉。

北洋海军提督丁汝昌在甲午战争旅顺失守后被革去提督职,以革职留任提督的身份继续指挥全军作战,最终在威海保卫战期间自杀殉国。北洋海军覆灭后,清廷经调查,决定不予恢复提督身份,不予议恤。1906年,威海、荣成、烟台、旅顺等沿海各地士绅商民300余人,丁汝昌在淮军的同僚姜桂题、王仁宝等,以及丁汝昌的海军旧部萨镇冰等联名呈文,申请恢复丁汝昌的提督身份,经两江总督周馥、直隶总督袁世凯、山东巡抚杨士骧联衔转奏,然而未果。光绪帝驾崩,宣统即位后,1910年4月25日,筹办海军大臣载洵也为此事上奏,称“臣为研究甲午海军之败而知丁汝昌其人,且知其因力竭无援,乃以身殉,情节殊为可悯”“甲午一役,论成败无能辞咎,论情节尚有可原。当时战局未解,褫夺诚难宽假,然事后论定,似可上邀旷典”,再度申请恢复丁汝昌的提督身份,旋获硃批允准开复北洋海军提督身份,丁汝昌的烈士资格事实上也在此时恢复。

陈夔龙奏呈的北洋海军昭忠祠工料估计清单。图源:台湾“国军档案”。

1903年叶祖珪呈文申请祭祀北洋海军甲午烈士时,因丁汝昌身份特殊,为免旁生枝节,没有将其列入计划祭祀的烈士群体,此时丁汝昌的名誉得以恢复,北洋大臣陈夔龙兴奋地称“今海军重兴,丁提督仰蒙天恩,开后原官原衔,昭荩烈于既往,兴观感于方来”。

据陈夔龙之后的上奏可以了解到,北洋海军昭忠祠是一座面阔三间、两进院落的建筑,大门外有照壁,以及一对汉白玉狮子,进大门后有垂花门和戏台,垂花门两侧连接着游廊、走廊,前、后院共有东西厢房等建筑12间,前院设有2座汉白玉碑,正屋供奉烈士牌位,“设弓腿龛座、供桌各三座,暨透花格扇神龛、神牌”,后院有正屋是祭器库,全部造价约2万5千两银,原北洋海军提督丁汝昌逐年缴存的截旷银刚好可供支付。

1910年,北洋海军昭忠祠终于开工建造,至1911年秋基本完工,就在即将要迎奉海军烈士牌位入祀时,恰好遇到辛亥革命爆发,新建成尚未使用的北洋海军昭忠祠被革命军进驻,1912年中华民国成立后,为方便革命军人子弟读书,祠堂被改为革命军人子弟学校,定名觉民小学,清朝时期计划的祭祀北洋海军甲午烈士一事悄然湮没。

海军征集史实

1912年中华民国成立,在中央设立海军部,统管全国海军事务,海军部的首任总长恰是一位亲身经历过甲午覆师之痛的北洋海军旧将。刘冠雄,字资颖,福州闽县人,1861年出生,3个兄长都先后考入船政艺圃,刘冠雄本人在1875年考入船政后学堂驾驶班第四期,毕业后被调往北洋海防任职,曾任“镇南”管带、“扬威”帮带,1886年选入船政第三批留欧学生,赴英国留学,后参加接收“靖远”舰回国,任帮带大副。甲午战争中,刘冠雄作为“靖远”舰管带叶祖珪的副手,同时也是该舰的第一执行官,参加了黄海海战、威海保卫战。刘公岛战败后,刘冠雄也经历了从败军之将到被重新开复起用的过程,历任“飞鹰”“海琛”“海天”等舰管带,1904年“海天”舰发生事故触礁损毁,刘冠雄一度改任山东德州机器局总办,后来重回海军,任北洋海防营务处会办、海军部科长、广东水师营务处总办等职,辛亥革命发生后,刘冠雄是最早支持革命的海军界人士之一,成为上海革命军政府海军顾问、中华民国南京临时政府海军部顾问。

民国北洋政府首任海军总长刘冠雄。

就任海军总长伊始,刘冠雄实施了擘画军制、整顿训练、筹建军港、谋造新舰、清理前清海军积欠未付款项等一系列举措,海军气象一新。作为经历过甲午之战的海军军人,刘冠雄展现出对海军历史的格外重视,鉴于“我国海军创起于福州船政,成功于北洋舰队,其间沿革、战役可述之事甚多,迄今四十余年未有记载”,刘冠雄于1914年12月在海军部内设立编史处(1915年5月和海军部编译处合并,并称海军部编译委员会),聘请船政后学堂校友严复任总纂,着手编撰海军军史《海军实纪》,开启了中国近代海军官修军史的历史。

海军部编史处成立后,四方搜集海军史料,更在报纸上刊发启事,一时间把中国海军历史推高到了全社会关注的程度,无形中也使北洋海军甲午烈士家庭群体得到了莫大的承认和慰藉。

中国近代海军自1866年从福州马尾筹创开始,先后经历了甲申中法马江之战失败和甲午中日之战失败,在“败军之将,不可以言勇”的传统道德环境里,备受诟病和责难。这种景象下,如何看待这样的失败历史,海军界似乎无法自辩,始终陷在无奈的沉默里。此时改朝换代,民国成立,民国海军似乎是可以用更超然的态度对待前朝的失败,海军部编史处刊发在报纸上征集史料的启事,俨然是一篇告全社会的海军声明。

为了说明海军编纂军史的价值所在,预杜各种杂音,启事里直接说明了甲申、甲午历史的意义:“……胜败兵家之常,胜固可纪,而败尤不可不纪。盖纪胜不过夸张功烈,扬厉前徽;纪败则毖后惩前,尤足警醒后人,使之刿目怵心,以为卧薪尝胆之奋者也。”

海军编史处在启事中呼吁海军同人及烈士家庭踊跃提供材料,“凡我海军同泽同袍,有躬预二役之战者尚能口述当日情形,或其祖、父殉国死绥、耿节孤忠至今未表,请各胪举事实,邮寄前来。零条片纸、白话单词,均无不可,其有私家纪载、日记杂录,亦请将原稿惠寄本处,尤表欢迎,并登载姓名,藉光史乖,阐幽激懦。”最后,启事中还强调,为国家、为海军存史是所有爱国者的责任,“凡留心世道,保爱宗邦诸君子均有责焉”。

“镇远”舰烈士林徽椿的父亲寄呈海军部的材料。

“来远”舰烈士徐希颜的弟弟寄呈海军部的材料,在呈文中提到徐希颜在黄海海战牺牲后,棺柩暂厝在旅顺白玉山下,家人百般设法从旅顺运回到苏州,但因家境窘迫,当时还未有条件安葬。

这份启事刊发后,犹如一石激起千层浪,各类信息、材料纷纷寄至海军部,尤以北洋海军甲午烈士家庭寄来的最多。来自广东的邓浩洪兄弟寄来了父亲邓世昌的《哀启》等材料;福州的林幼卿寄送了甲午战争中在“镇远”舰牺牲的儿子林徽椿(“镇远”舰见习军官)的材料;福州的陈钟秀把黄海海战牺牲的父亲陈京莹(“经远”舰二副)在甲午战前寄回的家书原件上缴海军部;留美幼童出身的曹嘉祥,向海军部寄来自己的老同学陈金揆(“致远”舰帮带)的事迹;家住江苏太湖东山的徐桢寄来了有关黄海海战中牺牲的弟弟徐希颜(“来远”舰大副)的履历、事略,事略最后还介绍了徐希颜家庭的苦难情况,“希颜殉难后,上有老母,中有寡妻,下有遗子,方期抚孤成立,以延一线,不料前年子又病殇”;作为海军单位的福州船政局,也寄来曾在本局轮机厂工作的职员陈国昌(“威远”二管轮)的事迹……一时间海军部上下感天动地,甲午战败至此,时间已经过去了整整20年,海军烈士第一次获得了被国家眷顾的机会。

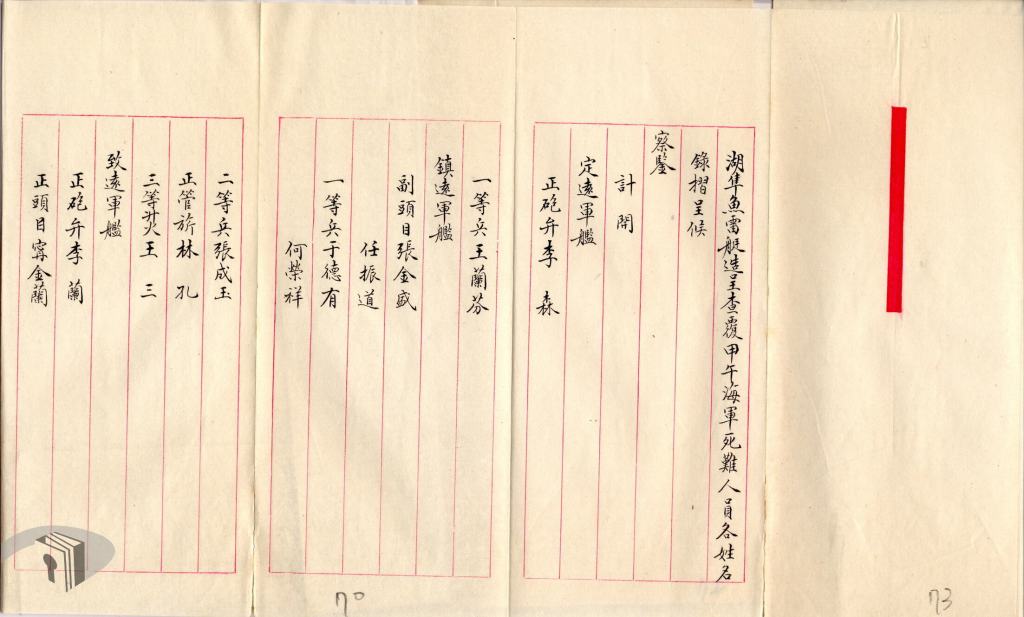

随着海军编史工作的推进,到了1918年又浮现出一个有关甲午海军烈士的新问题。《海军实纪》编纂过程中,从船政衙门档案里钩沉出了马江之战死难将士的整齐名录,而当涉及甲午海战时,突然发现北洋海军甲午烈士的名单竟已无处可寻,“将士请恤卷牍,叠经兵燹,荡然无存”,甲午海军烈士居然成了一个朦胧模糊的概念。

彰显烈士,倘若连烈士的姓名都无法列举,显然难以接受,民国海军随后开展了一场征集烈士名单的活动。

民国海军各舰艇向海军总司令部汇报本舰艇所回忆增补的烈士姓名。

海军部内首先组织官员追忆,整理出一份有110人姓名、职务的烈士名单,而后把名单印刷50份,在1918年10月11日经海军总长刘冠雄以第148号训令要求海军总司令蓝建枢下发给海军第一、第二和练习舰队,组织各舰官兵集体回忆,进行修订增补,“转发各舰艇遍示官佐士兵,并令各就所知克日于单内所未载者,添列某舰某人名姓,缴由该总司令将原单汇送到部,俾资编纪,以昭来许而慰忠魂”。1919年1月21日,各舰的报告汇总至海军部,较原名单新增了共132位甲午烈士的姓名,而后海军编译委员会又从各方征求到了3名烈士的姓名,这一总数为245人的名单,就是一直流传至当代的北洋海军甲午烈士名录的来由,虽然相比起甲午战争中北洋海军殉难将士近千人的总数来,还有数百位烈士成了无名无姓的无名氏,但倘若没有民国初年海军部组织的这次编史工作,情形更难以堪。

马江昭忠祠

民国初年开启的编史活动,在海军内部兴起军史热潮,此时海军的高级将领大多曾亲历过甲午战争,这种学术活动对他们而言,还有着纪念同袍战友的不凡意义。

民国北洋政府海军总司令蓝建枢。

和总长刘冠雄的情况类似,海军总司令蓝建枢也是北洋海军旧将,蓝建枢,字季北,福州闽县人,1857年出生,船政后学堂驾驶班第三届毕业,在北洋海防历任“镇西”“镇中”“镇南”“威远”“敏捷”管带,亲历了威海保卫战和北洋海军的覆灭,对这段历史有着切肤之痛。甲午战争后,蓝建枢历任“海琛”管带以及清政府海军部参谋、军枢司司副、军储司会办,民国成立后,蓝建枢初任海军左司令、海军第一舰队司令,1918年3月28日特任为海军总司令。当年11月,蓝建枢校阅海军舰队,途经中国近代海军的发源地,也是他本人投身海军事业的起始地福州马尾,特地来到马江昭忠祠。

1884年8月23日,法国海军舰队在船政附近的马江江面突袭中国船政舰队,挑起马江之战,战后经时任船政大臣张佩纶奏请,在马江之畔的马限山下修建昭忠祠,供奉阵亡的近800位将士,“岁时官为致祭,以旌壮烈,以肃观瞻”。1886年马江昭忠祠建成,是中国第一座近代海军烈士专祠,附近还安葬了马江之战中牺牲的部分烈士,可谓是海军界的精神圣地。蓝建枢来到昭忠祠拜谒海军先烈时,看到此时祠堂已经年久失修,颇感痛心,于是和马尾本地的海军最高长官福州船政局局长陈兆锵(曾任北洋海军“定远”舰大管轮)商妥,向各界募资重修。蓝建枢还为此以海军总司令名义呈文大总统,请大总统为祠堂题匾,“各省所建之昭忠祠奚止什百,独于斯祠祀对外死绥将士,反置若无睹,殊非国家激励忠烈之本旨,不揣微陋,辄事集赀,兹当修治祠宇之时,非得我大总统颁予匾题不足以昭郑重”。

当时,恰值海军总长训令蓝建枢征集甲午海军烈士名录,一个有关纪念甲午北洋海军烈士的设想就此萌生。1920年3月6日,蓝建枢联合海军练习舰队司令兼摄第一舰队司令蒋拯、第二舰队司令杜锡珪、福州船政局局长陈兆锵、江南造船所所长刘冠南、大沽造船所所长吴毓麟、南京海军枪炮鱼雷学校校长郑纶、吴淞海军学校校长郑祖彝、烟台海军学校校长曾瑞祺,联名向海军总长刘冠雄呈文,申请在马江昭忠祠合祀甲午北洋海军烈士。

窃我国海军自兴创以来,甲申中法、甲午中日两役实为沉痛之历史,而我国人所永永弗忘者也。惟甲申死难将士当时曾奉朝命建昭忠祠于福州马尾地方,岁时致祭,垂为常典,而甲午一役尚付阙如。查民国七年十月,曾奉钧部第一四八训令,以部中撰辑海军战纪,征求大东沟、威海卫当日捐躯将士姓名,仰见钧部早已笃念及此。夫事迹昭垂所以彰信史,而馨香祀事尤以妥忠灵,二者未容偏废也。

建枢前年校阅舰队到闽,袛谒马尾昭忠祠,见规模狭隘,日久失修,惄然心伤,就商船政陈局长兆锵等展拓修葺,一方并征海军同寅意见相同,惟需款较巨,特为广募,略有成效。现当修建之先,公同意见恳请钧部具呈大总统,乞将甲午一役死难将士姓名并祀于马尾之昭忠祠,所以表风烈而励忠节者,实非浅鲜。

谨合词吁恳钧部察核行施,不胜屏营待命之至。再,此呈系由总司令公署印发,合并陈明。

谨呈海军总长。

继清末北洋海军统领叶祖珪在1903年申请设立北洋海军昭忠祠过去近20年,为北洋海军烈士设祠祭祀的话题再度被提起。非同寻常的是,无论是收件的总长刘冠雄,还是联名呈文的将领,大多都是北洋海军的旧将。

马江昭忠祠虽然祭祀的是马江之战烈士,但性质上属于当时全国唯一的海战烈士祠堂,供奉其中的烈士里也多有船政学堂的毕业生,甚至是甲午烈士的同学,在此增祀甲午烈士可谓合情合理。正当海军部和海军总司令部议及如何将北洋海军烈士入祀马江昭忠祠时,突然有人回忆起清代曾在天津修建过北洋海军昭忠祠,海军部于是命令大沽造船所就近调查,经发现天津海军昭忠祠已被学校占用,海军内部遂产生了争取收回祠产的意见,而后开始了一番旷日持久的口舌笔墨官司,因学校态度十分坚决,海军部竟至无可奈何。

福州船政局局长陈兆锵,福州闽县人,原为船政艺圃学徒,后考入船政后学堂管轮班,官至“定远”舰大管轮,参加了甲午战争,据传“定远”舰管带刘步蟾自杀后,就是陈兆锵代为料理后事。民国后,陈兆锵是江南造船所首任所长,又调任福州船政局局长。

海军烈士入祀一事因为天津海军昭忠祠收回无果而久无结论,而马江昭忠祠修缮已近告成,焦急不已的福州船政局局长陈兆锵于1921年4月29日呈文海军总司令,暗暗批评不应该聚焦于收回天津昭忠祠而使烈士祭祀一事拖宕无果,“何以敦世道而慰忠魂”。

同时,陈兆锵还汇报了不久前发生的一桩事情,听闻海军界有在马江昭忠祠合祀甲午烈士的动议,黄海海战烈士、北洋海军“经远”舰大副韩锦的儿子韩和宠向海军第二舰队提起申请,希望将自己父亲的牌位供奉到马江昭忠祠,“前经远军舰枪炮二副韩参将锦家属韩和宠,以其父于大东沟之役阵亡,请入祀马江昭忠祠,并附履历、事略前来”。陈兆锵据此催促总司令蓝建枢尽快促成合祀马江昭忠祠,“凡阵亡殉难之家属,无不欲表彰其先世,大有迫不及待之情”,并希望国家拨款5000元,用于补助马江昭忠祠修缮。

申午合祀

1921年7月16日,蓝建枢根据陈兆锵的汇报,再次联名全海军各主要单位的主官(较第一次联名又增加了福州海军学校校长张斌元、福州海军制造学校校长沈觐宸,后者是首任船政大臣沈葆桢的曾孙)向海军总长呈文,时任海军总长李鼎新(曾任“定远”舰帮带)进一步将此事推高到了国家决策层面,于1922年3月27日呈请大总统徐世昌决断:“查甲午一役,实为海军史上一大纪念,死难将士,言之痛心。承楼船横海之名,同仇敌忾;矢猿鹤虫沙之誓,取义成仁。情近于蹈海而亡,壮气与波涛俱涌;事出于普天共愤,精心偕日月常昭。合常祀以劝忠,媲前贤而竞美。该总司令等所陈,不为无见。拟恳明令将甲午死难海军人员合祀马尾昭忠祠,岁时致祭,俾阐幽光,永昭祀事。”

1922年4月3日,大总统令“准如所拟办理”,具体承办此事的福州船政局局长陈兆锵立即着手准备,并在报纸上又登载出了一条启事。

马江昭忠祠原祀甲申战役诸先烈,现海军同人以甲午大东沟战事所有死难将士弁兵尚无祠宇以安忠魂,联请政府,准以合祀马江。惟查当时弁兵被难者不少,册籍荡然,无从检核。特此布告:凡难属及其亲友有知者,限于本年夏历六月底止,开具姓名、官职、船名、职事,送到本局备核,以便登列牌位,以示不朽。幸勿迟延!切切,此布。船政局启。

1922年8月1日,海军部编纂科将整理的245名北洋海军甲午烈士名单抄交福州船政局,以便入祀。8月25日,北洋政府国务院秘书厅将大总统为昭忠祠题写的匾额送交海军部,转交马江昭忠祠。

根据福州船政局局长陈兆锵制定的计划,选择在当年农历八月十八日(甲午战争黄海海战的农历爆发日,也是大部分甲午烈士的殉国日),即1922年10月8日举行甲午海军烈士入祀昭忠祠活动,大总统指派海军将领萨镇冰作为代表前往致祭,从提督丁汝昌开始,北洋海军甲午烈士们的牌位被迎进马江昭忠祠奉祀,史称申午合祀,同时迎进的还有1900年庚子事变时牺牲的“海龙”驱逐舰舰长饶鸣衢等部分庚子海军烈士,马江昭忠祠随即更名海军昭忠祠。

历经近30年光阴,北洋海军甲午烈士终于有了安魂之地,魂归中国近代海军的起点马尾,战败的北洋海军在甲午战争中曾经付出的牺牲努力也终于得到了正式承认。申午合祀前,福州船政局局长陈兆锵、福州海军学校校长张斌元先后题词,在昭忠祠身后的马限山上摩崖刻石“蒋山青处”“仰止”,到了申午烈士合祀已成定局,时任海军总长李鼎新亲书“铁石同心”,也摩刻于昭忠祠后山。

民国南京政府海军部制定的昭忠祠甲申、甲午海军烈士祭典仪序。

时至1933年,南京政府海军部将每年的8月23日(甲申马江海战爆发日)和9月17日(甲午黄海海战爆发日)正式定为海军纪念日,“由在闽海军最高长官率领本军人员恭诣马尾昭忠祠,敬谨致祭,以彰忠荩而慰英灵。所望全军将士,益当警惕忧虞,奋发淬砺,尽后死之职责,争民族之光荣”。为昭郑重,又在1936年颁布了马尾海军昭忠祠的祭祀仪典规范。

抗日战争中,福州马尾在1941年被日军攻占,经中国海军陆战队于当年反攻收复,此后在1944年二度沦陷,直到1945年抗战胜利光复。位于马江之畔的海军昭忠祠历经战火,破败不堪,对海军烈士的祭祀活动也陷于荒废。1949年8月马尾解放,中国人民解放军华东军区海军接管了海军昭忠祠,后一度将昭忠祠作为前线流动修船厂的厂区。1963年福州市拨款修缮昭忠祠和马江海战烈士墓,又在1984年进行了程度更大的大修,恢复祭祀中法马江之战烈士的传统,并设立福州马江海战纪念馆,在当时社会上曾有议论为何要纪念战败的历史,最后以纪念的是“奋起反抗的悲壮”而定论。到了2014年,时值甲午战争120周年纪念,福州市马尾区拨款修缮昭忠祠,恢复了昭忠祠同时祭祀北洋海军甲午烈士的传统,申午再度合祀,岁祭不辍。

位于福州马尾的海军昭忠祠今景。

海军昭忠祠正厅,供奉甲申、甲午海战烈士牌位。

1922年甲午烈士入祀昭忠祠时,福州船政局局长陈兆锵曾作文纪念,碑石至今犹存:

北洋海军创于合肥李文忠公,公深谋远虑,亟以添船置械请于朝,部臣梗之。日人乘我之懈,岁增余皇,假助韩剿乱为名,窥伺我藩属,侵夺我主权,截击我兵舰。于是军心愤激,而有大东沟之战。

夫以舰炮之众寡坚脆论,我军万无幸胜之理,既已臣力告竭,国殇累累,犹能指挥却敌,收合余烬者,盖士气之勇与阵法之变,足以寒敌人之心也。诏令退守威海,威海所恃以守者,南北岸炮台耳。台为他军所守,而龙庙台先入于日人之手,我军三面受敌,又牵掣于朝旨,不能越雷池一步出而横海再战,敌攻愈急,我守愈力,相持三月,屡挫敌锋,卒以外授不至,坐困重围,其统兵者则多深明大义,见危授命。此其志节校之甲申诸先烈,顾何如邪!

乃以日星河岳之灵,而无俎豆馨香之报,垂三十载未闻有议及之者。今蓝季北将军督同兆锵募修马江昭忠祠,因念兹事,联名以两役合祀请诸政府,奉令报可,其改缮之事乃令兆锵董之,以今岁夏历八月十八死难之日奉栗主以进。其时忧愤自殉,暨夫庚子拒敌被难者皆传之,昭公道,重同气也。

夫人生遭际迟速有命,而身后之显晦则亦有数存焉。寖假马江旧址,荒顿犹昔,举者且废,遑问其他,而展转相乘,卒使后先辉映,为吾党光,冥冥之中,殆有主宰欤。

(作者系福建马尾船政文化研究会会长)

有话要说...